設計中の4bit CPUを俯瞰して、その構成要素を理解しよう!

詳細情報

発表ハイライト:4bit CPUの構成要素を理解する

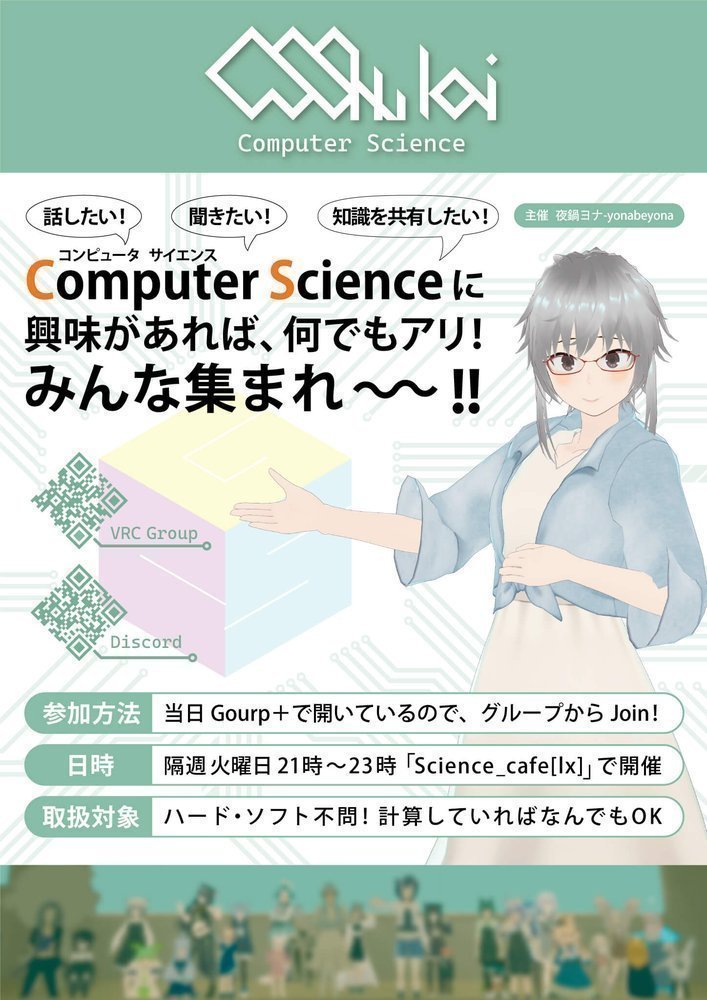

2023年11月7日に開催されたVRChatの「CS集会」にて、夜鍋ヨナさんが「設計中のCPUを俯瞰しよう」というテーマで発表を行いました。

この発表では、ヨナさんが設計中の4bit CPUの構成要素を、回路図を用いながらわかりやすく解説してくれました。

CPUの構成要素である演算器、メモリ、プログラムカウンタ、デコーダ、セレクタを俯瞰することで、CPUがどのように動作しているのか理解することができます。

4bit CPUとは?

4bit CPUは、一度に4bitのデータを処理できるCPUです。

現代のPCで使われているCPUは64bitや128bitと、はるかに多くのデータを一度に処理できますが、CPUの基本的な仕組みは4bit CPUでも同じです。

4bit CPUを理解することで、より複雑なCPUの仕組みを理解する助けになります。

CPUの構成要素を理解する

CPUは、大きく分けていくつかの構成要素からできています。

ヨナさんの発表では、以下の5つの要素に焦点を当てて解説が行われました。

1. 演算器(ALU)

演算器は、CPUの心臓部ともいえる部分で、加算、減算、論理演算などの計算処理を行います。

4bit CPUの演算器は、算術演算ユニットと論理演算ユニットから構成されています。

算術演算ユニット

算術演算ユニットは、主に全加算器と比較器から構成されており、数値の加算や比較を行います。

論理演算ユニット

論理演算ユニットは、AND、OR、XORなどの論理演算やシフト演算を実行します。

2. メモリ

メモリは、データを一時的に保存しておく場所です。

4bit CPUでは、4bitのデータを格納できるメモリセルが複数個並んでいます。

メモリは、CPUが処理するデータやプログラムを格納するために欠かせない存在です。

3. プログラムカウンタ(PC)

プログラムカウンタは、次に実行する命令のアドレスを記録しておくレジスタです。

CPUは、PCに記録されているアドレスから命令を読み込み、実行していきます。

ヨナさんの発表では、PCが単なるレジスタになっていたという10年越しに気づいたミスも紹介されました。

4. デコーダ

デコーダは、CPU内部の様々な回路を制御する役割を担います。

CPUに送られてきた命令に応じて、どの回路を動作させるかを決める役割を持っています。

例えば、演算器にデータを送信したり、メモリからデータを読み込んだりする際に、デコーダが制御を行います。

5. セレクタ

セレクタは、複数の入力信号から1つを選択し、出力する役割を担います。

演算器で複数の演算結果が得られた場合、セレクタを使って必要な演算結果だけを選択することができます。

まとめ

ヨナさんの発表では、4bit CPUの構成要素を俯瞰し、それぞれの役割を理解することができました。

CPUは、一見複雑そうに見えますが、基本的にはこれらの構成要素が連携することで動作しています。

今回の発表を通して、CPUの動作原理を理解できたのではないでしょうか?

次回以降の発表では、減算処理や乗算・除算処理の実装など、さらに深い内容が期待されます。

CPUの設計は、コンピュータサイエンスの基礎を学ぶ上で非常に重要なテーマです。

興味のある方はぜひ、ヨナさんの今後の発表にも注目してみてください!